▲ 천년고찰 천안 만일사 전경.

해질녘 바람이 고요히 숨을 고를 때

성거산 저녁빛 물든 길 따라

만일(晩日)사에는 고요한 일상의 법문이 열립니다.

천 년의 기와 아래 발끝으로 가는 바람도 법이고,

가고 머무는 걸음마다 한 생각 내려놓으면 그 자리는 도량입니다.

은은한 풍경소리, 시간의 살결을 스쳐

말 한마디 조용히 건네는 순간 불법은 속삭입니다.

지금 이대로, 여기가 바로 깨달음이라고...

짓고, 움직이고, 잠시 멈추어 쉬는 숨결마다

그는 일찍 와 기다리고 있었습니다.

천년의 세월을 담은 만일사에서 저녁빛 물든 길을 바라봅니다.

만일사는 충청남도 천안시 성거읍 천흥4길 503 대한불교 조계종 제6교구 본사 마곡사의 말사입니다. 921년(고려 태조 4) 도선국사(道詵國師)가 만들었다는 전국 3800개 비보사찰 가운데 하나라는 창건설이 전해지지만, 898년 도선국사가 입적했으므로 연대기상 신빙성이 적어 보입니다. 때문에 승려 만일(晩日. 고려 혜종)이 도선의 비보사찰설에 의해 조성했다는 창건설이 좀더 설득력을 얻고 있습니다. 전통사찰인 인근 성불사(충남의 전통사찰4. 시간이 멈취선 천년고찰 성불사편 참조)와 연계된 마애불 이야기가 전해집니다. 고려 초 도선국사가 성거산에 이르렀을 때 백학 한쌍이 내려와 불상을 조성하던 중 사람의 기척으로 중단한 것이 ‘성불사 마애불’인데, 학은 다시 하늘로 날아가 성거산을 굽어보다 만일사 자리가 좋은 곳이자 다시 이곳에서 불상을 조성하기 시작했지만, 날이 어두워지자 중단하고 날아가 불상은 미완으로 남았으며 사찰 이름을 만일사(晩日寺)로 불렀다는 설화입니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 관음전 전면 전경.

이처럼 나말려초 즈음에 창건된 사찰 가운데 도선국사와 인연을 강조하는 절이 많습니다. 풍수의 대가로 알려진 도선(道詵. 827~898)은 불교를 국시로 삼은 고려에서 추앙받아 숙종때 대선사(大禪師)와 왕사(王師)로, 인종때에는 선각국사(先覺國師)로까지 추봉되었습니다. 일반에서도 음양지리와 풍수상지법으로 고려에 이어 조선, 심지어 현대에 이르기까지 영향을 끼치고 있는데, 고려 태조 왕건은 자손들에게 훗날을 경계하는 훈요십조(訓要十條) 2장에 “제멋대로 절을 창건하지 말 것”을 강조하면서 도선의 설(說)을 고려해 절을 세우는 데 산수의 순역을 점쳐 지덕을 손박하지 말 것을 유훈 했습니다. 앞서 설명하듯 도선이 정했다는 비보사찰이 전국에 3800개에 달하고 이 가운데 500개만 지어졌으니 창건에 너도, 나도 도산비기를 붙였을 가능성이 있는 것입니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 영산전 전경.

▲ 천년고찰 천안 만일사 영산전 불단 전경.

▲ 천년고찰 천안 만일사 삼성각 전경.

물론 만일사는 경내 석불좌상과 마애불, 오층석탑 양식 등 고려 전기의 것으로 추정되는 등 고려 시대 이미 절이 존재했던 천년사찰을 증거가 되고 있습니다. 만일사가 기록에 등장한 것은 1481년(조선 성종 12) 출간된 동국여지승람으로 ‘직산 성거산 만일사(萬日寺)’를 밝혀 조선 전기에도 명맥을 잇다가 1799년(정조 23) ‘범우고’에서는 폐사찰로 표시되어 한때 퇴락했던 것으로 추정됩니다. 이후 1876년(고종 13) 관음전을 새로 지었고, 1970년 철거와 함께 정면 4칸 측면 2칸에 팔작지붕 형식으로 새로 지었다고 합니다. 기단은 길게 다듬은 돌로 높게 축대를 쌓았고 사각모양의 주춧돌에 네모난 기둥을 세웠습니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 관음전 측면 전경.

관음전에는 ‘천안 성거산 천성사명 금동보살입상’이 모셔져 있습니다. 관음보살은 천 개의 손과 천 개의 눈으로 중생을 보살피는 대자대비의 보살로 원래 천성사에 봉안되어 있었는데, 폐사 후 행방이 사라졌다가 일제 강점기 일본인이 입수한 것을 모셔온 것이라고 전해집니다. 뒷부분에 ‘통화 20년 천성사’라는 명문이 새겨져 있어 1002년(고려 목종 6)에 조성된 불상임을 확인할 수 있습니다. 법당의 현판은 원래는 석가여래를 모시는 대웅전을 사용하다가 이 같은 이유로 관음전으로 바꾼듯합니다.

▲ 천년고찰 만일사 관음전 '천안 성거산 천명사명 금동보살입상'. <국가유산청 제공>

관음전의 왼편으로는 오층석탑(충남 문화재자료)이 있는데 전반적인 양식이 고려 전기 것으로 추정됩니다. 원래 대웅전(관음전) 앞 평지에 있었지만, 1970년 관음전을 새롭게 지으면서 마애불상 앞으로 옮겼다고 합니다. 널따란 화강암 지대석 위에 1층과 기단과 5층 탑신부를 차례로 올린 높이 227㎝의 아담한 크기로 전체적인 인상은 둔중한 비례를 보여줍니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 오층석탑 전면 전경.

▲ 천년고찰 천아 만일사 오층석탑 전경. 좌로부터 반시계방향.

석탑 기단부는 하대 중석, 상대 중석, 상대 갑석(기단의 윗면을 덮는 넓은 돌)으로 각 모서리에 기둥과 인상을 새기고 상대 갑석 뒤쪽 면으로 연꽃무늬를 조각했습니다. 하대 중석의 각 모서리에는 우주와 안상을 새기고 상대 갑석 밑면에는 연꽃무늬가 조각되어 있습니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 오층석탑 기단 갑석. 인상과 연꽃무늬가 뚜렷하다.

탑신부 1층 옥신(몸돌)과 옥개석(지붕돌)은 따로 만들었고 지붕돌 낙수 면이 짧아 뭉툭하고 따라서 처마의 반전은 급격합니다. 지붕돌 밑면에 2단씩 조각을 했는데 둔중한 느낌입니다. 몸돌의 모서리에는 기둥 모양이 새겨지고 5층 몸돌 각 면마다 여래좌상이 조각되어 있습니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 오층석탑 1층 옥신(몸돌)과 옥개석(지붕돌)

탑 상륜부는 원래의 장식 대부분이 빠져 없어지거나 잃어버린 가운데 승려의 공양 그릇인 발우를 거꾸로 엎은 모양의 복발만 남아 있습니다. 전체적으로 탑을 만든 기법은 정교한 평이지만, 조각 방식이 얕고 규모가 적어 고려 시대 목조 건물의 탑에서 볼 수 있는 경향으로 평가되고 있습니다. 비슷한 양식의 탑으로 홍제동 오층석탑과 신륵사 다층석탑이 제시됩니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 오층석탑 상륜부.

석탑을 돌면 법당 뒤 바위에 조각된 만일사 마애불(충남 문화재자료)을 친견할 수 있습니다. 자연암벽에 새겨진 마애여래좌상으로 가로세로 각 6m 크기로 좌불로는 비교적 큰 편이지만, 미완성인 데다 마멸이 심해 대체적인 윤곽만 확인할 수 있습니다. 머리 부분은 직사각형이고 양쪽 귀는 길게 표현되어 있는데 얼굴의 윤곽은 거의 알아볼 수 없으며 양어깨는 수평으로 당당하게 느껴지고, 양발을 무릎 위에 올리고 발바닥이 하늘을 향한 자세로 앉아 있습니다. 두 손을 가슴 부근으로 모으고 있는데 수인의 형태는 알 수 없습니다. 불상의 앞부분과 머리 위쪽 양편에 홈이 있는 점으로 보아 보호각을 설치했던 것 같지만 지금은 노출되어 있습니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사 마애석불 전경.

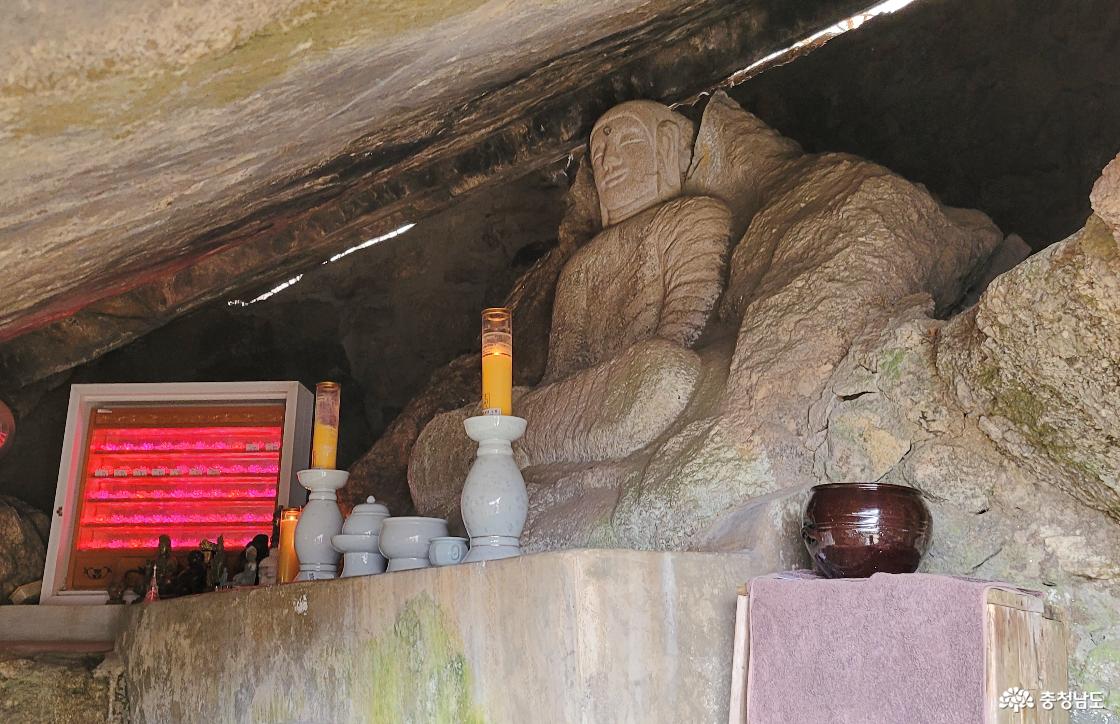

관음전 뒤편 동굴에는 높이 164㎝, 어깨너비 64㎝의 만일사 석불좌상(충남 문화재자료)이 모셔져 있습니다. 편평한 청장 아래 화강암으로 불상을 조각했는데, 일부 훼손된 머리 부분은 새로 만들었습니다. 불상은 두 겹의 연꽃이 위쪽을 향한 연화대좌 위에 앉아 있는 형태로 마모가 심한 편입니다. 법의는 우견편단(법의를 오른쪽 어깨를 드러내고 왼쪽 어깨만 감싼 형태)을, 왼손을 무릎 위에 얹고 오른손을 무릎 아래 땅을 가리키는 항마촉지인의 수인을 하고 있습니다. 오층석탑이나 석불보다 조각 수법이 세련되지 못하다는 평을 받고 있지만, 오층석탑, 마애불과 함께 고려 시대 것으로 추정되고 있습니다.

▲ 천년고찰 천안 만일사의 동굴 석불좌상.

< 천안시 만일사 >

○ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥4길 503

○ 문 의 : 041-622-1190

○ 운 영 : 연중무휴(일몰 후 출입제한)

○ 입장료 주차장 : 무료 (소형차량 주차 가능)

* 취 재 : 2025년 4월 4일

< 참고문헌 >

전통사찰총서-대전·충남의 전통사찰 1, 사찰문화연구원, 1999년

김명진. (2017). 고려시대 천안지역의 왕실불교. 국학연구, 34, 407-445.

문화유적총람-사찰편, 충청남도, 1990년

충청남도지정문화재해설집, 충청남도, 2001년

국가유산청 국가유산정보(https://www.khs.go.kr)

충남디지털문화유산(https://www.chungnam.go.kr)

한국학중앙연구원 – 향토문화전자대전(https://www.aks.ac.kr/

#만일사 동굴석불 마애불 천년고찰 충남가볼곳 천안가볼곳

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.